Travel 101: Jepang

Hal-hal yang perlu diketahui sebelum pergi ke Jepang.

Teks dan foto oleh Rachman Karim

Sebuah artikel di Good Stats mengutip data Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) 2023 yang menyebut Indonesia memiliki setidaknya 450 museum, dengan separuhnya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Namun, dari ratusan institusi tersebut, hanya segelintir yang secara khusus berkiblat pada dunia pendidikan—sebuah ironi di negara yang menjadikan “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai amanat konstitusi.

Di Bandung, terselip satu destinasi yang justru menjadikan pendidikan sebagai poros utama. Bersemayam di kompleks Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Museum Pendidikan Nasional UPI adalah ruang refleksi yang kerap luput dari radar wisatawan. Dibuka pada 25 November 2015, bertepatan dengan Hari Guru, museum ini berdiri bukan sekadar sebagai arsip sejarah, tetapi juga sebagai pengingat panjangnya perjuangan dunia pendidikan di Indonesia.

Setibanya di museum, saya disambut oleh Prof. Dr. Leli Yulifar, M.Pd., Kepala Museum Pendidikan Nasional UPI, bersama Devi, salah satu sahabat edukator museum. Dari balik dinding kaca, riuh rendah suara mahasiswa—mengobrol, berdiskusi, hingga berlatih drama—menjadi latar yang hidup. “Halaman dan teras museum memang sering jadi ruang berkumpul mahasiswa, dari mengerjakan tugas sampai latihan padus (paduan suara),” ujar Leli. Seolah menegaskan bahwa museum ini tak terpisah dari denyut kehidupan kampus.

Kunjungan diawali di auditorium dengan pemutaran film dokumenter tentang Dominique Willem Berretty, taipan pers Hindia-Belanda sekaligus pemilik pertama Villa Isola, bangunan ikonis yang kini berfungsi sebagai gedung rektorat UPI dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Bandung. Film singkat ini menjadi pengantar sebelum memasuki lintasan sejarah pendidikan yang lebih panjang.

Baca juga: Jejak Arsitektur Art Deco di Bandung

Ruang pamer pertama menghadirkan diorama manusia purbakala dari berbagai fase kehidupan. “Belajar dan mendidik sudah ada sejak zaman prasejarah,” jelas Devi. Pendidikan kala itu berlangsung dalam lingkup keluarga, diturunkan secara lisan dari orang tua ke anak. Tak jauh dari sana, artefak era Hindu-Buddha dan naskah beraksara Jawi menandai fase pra-alfabet pendidikan Nusantara, ketika nilai-nilai sosial dan moral menjadi inti pengajaran.

Aksara Romawi yang kini kita gunakan baru diperkenalkan pada masa kolonial Belanda—datang bersamaan dengan misi gold, gospel, and glory. Di antara artefak yang dipamerkan, daluang mencuri perhatian. Kertas tradisional berbahan pohon paper mulberry ini menjadi saksi tradisi tulis Nusantara. “Kualitasnya bahkan dianggap lebih tinggi daripada washi Jepang,” ujar Devi. Meski tradisi pembuatannya dinyatakan punah sejak 1960-an, daluang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada 2014.

Memasuki ruang kedua, narasi bergeser ke era kolonial Belanda. Ketimpangan sosial dan sistem pendidikan yang diskriminatif tergambar jelas. “Butuh lebih dari seratus tahun bagi Indonesia untuk memiliki sistem pendidikan lengkap, dari SD hingga perguruan tinggi,” kata Devi. Hal ini adalah sebuah fakta yang terasa getir sekaligus menyulut kemarahan saya.

Zona ketiga menyimpan detail menarik: diorama upacara bendera pada masa pendudukan Jepang. Dari sinilah, ritual upacara wajib Senin pagi yang masih kita kenal hari ini berakar. Diorama lain menampilkan suasana kelas dari era 1950-an hingga masa kini. Melihat lapangan olahraga sekolah dasar lengkap dengan para siswanya, nostalgia pun menyeruak. Membawa lamunan saya ke masa sebelum internet mendikte segalanya, ketika bermain petak umpet dan menyantap bekal mi goreng selepas olahraga adalah kebahagiaan sederhana.

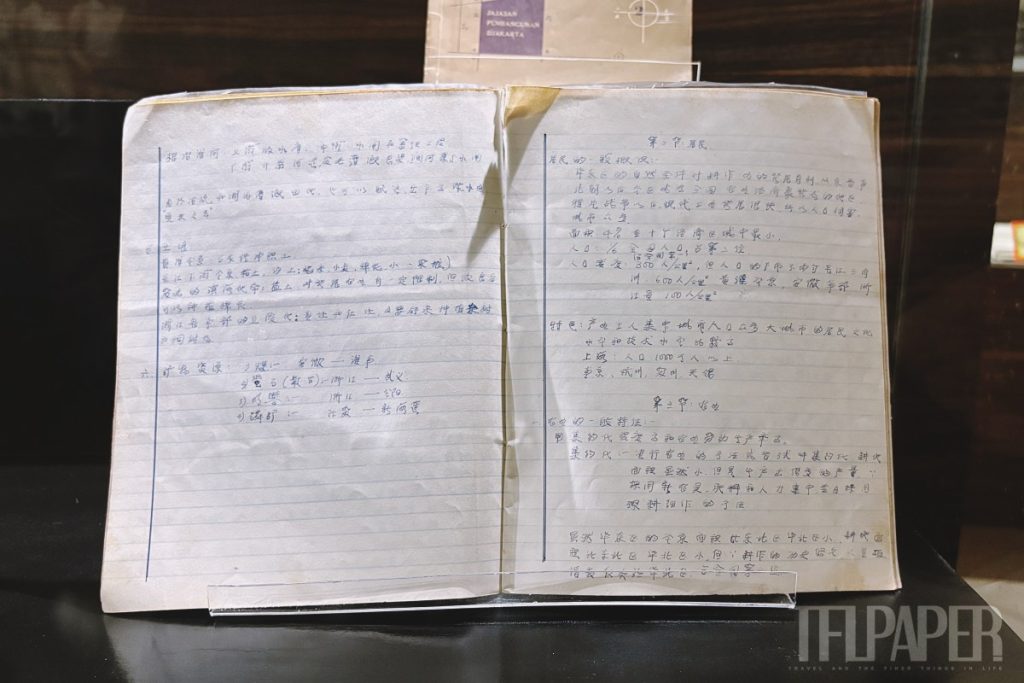

Zona keempat menyajikan dokumen-dokumen autentik dunia pendidikan: buku catatan berbahasa Mandarin, rapor, ijazah, hingga surat tanda kelulusan yang sebagian berusia lebih dari setengah abad. Perjalanan berlanjut ke ruang yang didedikasikan bagi Raden Dewi Sartika, Pahlawan Nasional yang merintis pendidikan bagi perempuan—sebuah pengingat bahwa akses belajar juga merupakan medan perjuangan.

Menjelang akhir, artefak teknologi pendidikan menghadirkan sentuhan sentimental: mesin cetak manual gigantik, overhead projector, hingga panggung perkuliahan lawas dengan bangku kayu teatrikal dan mimbar dosen. Semua terasa akrab dan sarat makna.

Di luar ruang pamer, museum ini dilengkapi amfiteater besar yang kerap digunakan untuk kegiatan kampus, serta dua kafe di sisi timur dan barat bangunan yang bisa menjadi ruang jeda setelah perjalanan panjang menelusuri sejarah.

Sambil menyesap segelas teh lemon dingin, perasaan saya bercampur aduk. Kisah penindasan kolonial memicu amarah, tetapi perjuangan para tokoh pendidikan menumbuhkan rasa bangga. Di tengah kegaduhan zaman hari ini, Museum Pendidikan Nasional UPI berdiri sebagai pengingat sunyi: bahwa hak atas pendidikan tak pernah datang dengan mudah—dan karenanya, layak terus diperjuangkan dan dikenang.—Rachman Karim

Salah satu produksi berskala besar yang paling ambisius di awal tahun. 30 Jan-15 Feb 2026